El Espejo de Eugenia

El Espejo de Eugenia: México de todos los tiempos

Sea cual sea el resultado, ya nos veremos para reelaborar la lista del México de todos los tiempos.

Así se suele llamar a la siempre ardua iniciativa de formular la formación ideal del equipo mexicano de futbol a lo largo de la historia, que es un mínimo fragmento de la historia humana, de ahí que resulte presuntuoso ese concepto de todos los tiempos, pero cabe utilizar esa fórmula para el más popular deporte del planeta, que tiene apenas ciento sesenta años de existencia, al menos en el concepto que hoy conocemos.

Esa centuria y media en realidad corresponde a las normas determinadas con la creación de la Football Asociation inglesa, pero, hace algunos años el Observatorio Romano publicó un artículo en el que, a partir de hallazgos de Bartolomeu Meliá, jesuita, lingüista y antropólogo nacido en Baleares, España, se puso en evidencia que la práctica más antigua del balompié provendría de Paraguay, donde, con el nombre de Ñanga nembosarái, se detalla el juego que practicaban los indígenas de la región de San Ignacio Guazú, donde se asentó una de las primeras misiones religiosas en territorio guaraní. Más allá de este curioso episodio, no cabe duda de que, independientemente de donde haya nacido, el futbol se convirtió en la manifestación lúdica y atlética más famosa del mundo. Por último, en los enfrentamientos entre Inglaterra y Paraguay en las fases finales de la Copa del Mundo, el triunfo favoreció a los británicos: 3 a 0 en 1966, y 1 a 0 en 2006, así que los paraguayos, por más inventores que hayan sido, llevaron la peor parte. Ambas escuadras cuentan con al menos dos de los mejores jugadores de la historia: Bobby Charlton y José Luis Chilavert.

Con normas y reglamentos ingleses que fueron modificados solo por avances tecnológicos, el caso del VAR en nuestros días, el futbol convoca tantos millones de ciudadanos y ciudadanas que es tan complejo, como en todo canon y antología, elegir a los mejores, considerando que las estrategias también han evolucionado, pues de la antigua alineación del 3-2-5-, hoy asistimos a variantes defensivas u ofensivas muy complejas.

La revolución del fútbol total de Johan Cruyff en la Holanda de los años setenta, el catenaccio italiano, el jogo bonito brasilero de Pelé y Garrincha, entre tantos esquemas, dificulta la elección puesto por puesto, porque no son esquemas inmutables y es tarea de titanes optar por determinados jugadores, con el agravante de variables como idolatría, popularidad, éxito, fama, lo que nos presenta un escenario subjetivo a la hora de escoger a los mejores. Quizá por ello, la base será la que determinó la FIFA, que tras consultas, encuestas y escrutinios de técnicos, periodistas y de los propios actores, nos entregó la siguiente oncena, bajo la firma de responsabilidad de la IFFHS ALL-TIME MEXICO MEN’S DREAM TIME:

Antonio Carbajal; Ramón Ramírez; Rafael Márquez; Claudio Suárez, Gustavo Peña; Raúl Cárdenas; Benjamín Galindo; Cuauhtémoc Blanco; Luis de la Fuente; Hugo Sánchez; Salvador Reyes.

Apenas publicada la lista, aparecieron cuestionamientos de toda índole, motivados por lecturas diversas que se manifestaron sobre la base de contemporaneidad, actualidad, prejuicios, animadversión. Ese malestar se convirtió en una multiplicación de memes, sugerencias, propuestas, y surgieron nombres no contemplados en el listado oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociado.

Quienes se manifestaron en contra de la Tota Carbajal, citaron a Jorge Campos, Ignacio Calderón y Memo Ochoa; la retaguardia acogió a Ignacio Flores, Guillermo Sepúlveda, Arturo Vázquez Ayala, Alfredo Tena, Carlos Salcido; en el medio campo: Alfredo del Águila, Tomás Boy, Isidoro Díaz, Felipe Ruvalcaba, Gerardo Torrado, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Manuel Negrete; y, en la ofensiva; Luis Hernández; Jared Borgetti, Enrique Borja, Horacio Casarín, Alberto García Aspe, Horacio López Salgado, Héctor Hernández, Carlos Hermosillo, Javier Hernández, por citar a los que fueron nombrados más ocasiones.

En virtud de ser exclusivamente mexicanos, o quizá por el manto del olvido tejido con filamentos xenófobos, no fueron invocados los nombres de jugadores de leyenda, los casos de los republicanos españoles como Isidro Lángara, el naturalizado Leblanc, los vascos Pedro Regueiro y Martín Valtonrá. En los años cuarenta debió intervenir el presidente Manuel Ávila Camacho para reglamentar el número de jugadores extranjeros que podían alinearse en la cancha. Con el paso del tiempo y las necesidades, nacionalizados y naturalizados representaron con más pundonor que sospechas al equipo mexicano, de ahí que quizá, una encuesta más prolija podría incorporar aquellos nombres olvidados.

Ahora, frente a un nuevo reto mundialista, aparecerán, siempre como consecuencia de una actuación positiva, los nombres de quienes conforman la actual selección nacional. Es de esperar que nunca más se repitan las crónicas agudas, aunque ácidas, como las que Arturo Santamaría Gómez refiere al comentar la gira que la tricolor hizo por Europa a fines de la década del sesenta como preparación para el primer Mundial organizado en nuestro suelo, y que, tras ser derrotada por casi todos los adversarios, devino en crítica y albur: El humorismo del país, siempre ácido y de baja estima cuando se habla de la personalidad mexicana, decía después de la catástrofe europea que Nacho Trelles, el entrenador, “había viajado a Europa con exceso de equipaje, ya que llevaba 19 maletas y ningún futbolista. [1]

Tengo la confianza, convertida en esperanza, que en Qatar vamos a catar un sorbo de alguna copa. No será pulque, ni tequila ni mezcal, mucho menos trago amargo. Será un festejo que hará que en la nueva convocatoria al nuevo equipo ideal, aparezcan los héroes del presente. ¿Seré acaso demasiado optimista? Si los resultados fuesen adversos, sosegado y cabizbajo me iré a la calle Bucarelli, donde junto a un par de maldiciones, susurraré en el bar, con la letra de Consuelo Velázquez en la memoria: Yo tengo que decirte la verdad, aunque me duela el alma. No quiero que después me juzgues mal, por pretender callarla.

Sea cual sea el resultado, ya nos veremos para reelaborar la lista del México de todos los tiempos. Como en otro ámbito, siempre espero que haya más revueltas que paz.

[1] Arturo Santamaría Gómez; Mentalidad, nacionalismo y estilo en el futbol mexicano; XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009. cdsa.aacademica.org/000-062/1926.pdf

El Espejo de Eugenia

El espejo de Eugenia: Rosa Bobadilla, la coronela

Desde la niñez fue testigo de los abusos y las arbitrariedades de los que eran víctimas campesinos y obreros, obligados por un salario mísero a laborar dieciséis horas diarias, sin prestaciones, servicios y destinatarios del ultraje y desdén de hacendados, caciques y caporales, representantes del Porfiriato.

Por Galo Mora Witt

Rosa, nombrada así quizá por espinosa y florida, nació el 4 de septiembre de 1875. Aunque algunas fuentes signan su natalicio en San Lorenzo de las Guitarras, hoy, Huehuetitlán, o en Coatepec de las Bateas, lo cierto es que el único registro se refiere a su acta de nacimiento en Capulhuac de Mirafuentes, Estado de México, hija de Jesús Bobadilla Pacheco y Juana Albarrán Gutiérrez.

Desde la niñez fue testigo de los abusos y las arbitrariedades de los que eran víctimas campesinos y obreros, obligados por un salario mísero a laborar dieciséis horas diarias, sin prestaciones, servicios y destinatarios del ultraje y desdén de hacendados, caciques y caporales, representantes del Porfiriato.

En la adolescencia contrajo matrimonio con un comerciante llamado Severiano Casas, quien pronto se alistaría en las tropas de Emiliano Zapata, al punto que el propio Caudillo del Sur lo elevaría al rango de coronel. Procrearon dos hijos: José María y Alfonso.

En cruenta batalla de 1914 Severiano Casas cayó abatido. Zapata le inquirió sobre su futuro, y mostró su preocupación por los hijos de Rosa, pero ella, soldadera y temeraria, pidió ser incorporada a las tropas revolucionarias. Tras enterrar a Severiano le dijo al Caudillo del Sur:

-¡Mi vida está para servirle a la patria mi general!

La coronela recibió el encargo de continuar al mando de una tropa de 200 hombres y demostró tal arrojo, valentía y audacia que pronto fue elevada al más alto rango concedido a la mujer: coronela del ejército zapatista. Por la memoria de su esposo y sus hijos, también mártires de la revolución, Rosa suma a su lucha libertaria el natural rencor de una madre desolada.

De secretaria de acción femenil de la Confederación Nacional Campesina pasó a las filas armadas. Participó en más de 168 combates, certificación suscrita por el general Genovevo de la O, hecho que convertía Rosa Bobadilla en una leyenda, la misma que se vería multiplicada al correrse la voz del suceso en el que, según varios testimonios, dio muerte a Agapito Alonso, un hacendado que la había ultrajado.

El asesinato de Zapata y ese aire de revolución traicionada no implicó para muchos combatientes la claudicación. Rosa Bobadilla participó en la Liga de Comunidades Agrarias, pero jamás dejó su carabina 30-30, al punto que cada 15 de septiembre festejaba el Grito de Dolores disparando al aire en el zócalo de Cuernavaca. Desfiló, en su larga vida, en los actos conmemorativos del 20 de noviembre con sus cananas, vestida de percal o huipil, látigo, sombrero charro. Su casa de Cuernavaca, cerca de Los Lavaderos, se convirtió en albergue para viudas y veteranos de guerra.

Por sus ojos pasaron los años del gamonalismo, la explotación, el desprecio, la revolución, la traición al agrarismo, los años de esperanza con Lázaro Cárdenas, la institucionalización de la injusticia.

La canción popular mexicana, la que hizo de corridos y huapangos la banda sonora de la revolución, no se ha extinguido, de ahí que tengamos testimonios de obras recientes consagradas a los grandes protagonistas de la épica transformadora, o del recuerdo de quienes cincelaron en las piedras antiguas sus nombres y sus gestas. El Topocamino Colectivo Musiquero presentó el 1 de marzo de 2014 en Oaxaca su cántico rebelde en tributo a Rosa Bobadilla:

Voy a cantar un corrido

de una revolucionaria

que anduvo de zapatista

con esa bola suriana.

Con la tropa de Zapata

ella, Rosa Bobadilla.

la famosa coronela

de sombrero y carabina.

Se veían venir las tropas

por los campos de Morelos

era Rosa Bobadilla

con doscientos guerrilleros.

Le mataron a su esposo

el coronel Severiano

le mataron a sus hijos

pero ella siguió peleando.

Cuando Emiliano lo supo

que el pueblo seguía con ella

la llamó a su campamento

y la nombró coronela.

Pero Emiliano Zapata

no se murió en Chinameca

ya lo han visto cabalgando

por la selva chiapaneca.

Y de Rosa Bobadilla

una noticia destaca

porque la han visto peleando

en Atenco y en Oaxaca.

La coronela murió en Cuernavaca en 1960. En el panteón de Acapantzingo, Morelos, descansa, bajo la lápida que reza: Descanse en paz al lado de dios y de los héroes. Quizá debería ser reescrita para que se pueda leer en voz alta: Aquí yace Rosa Bobadilla, la coronela, heroína de nuestra revolución, pasionaria de la vida.

El Espejo de Eugenia

El Espejo de Eugenia. El boxeo mexicano: memoria, orgullo y tragedia.

En México, el box ha sido catalogado como orgullo nacional, por la calidad de sus representantes, por el origen humilde, sacrificio, estoicismo y las historias que han rodeado la vida de los peleadores.

Por: Galo Mora Witt

La inmensa repercusión mediática que causó el regreso del campeón mundial Saúl Álvarez a Guadalajara ha sido motivo de controversias, apologías y denostaciones. Más allá de la calificación del Canelo, en cuanto tiene que ver con la presunta mediocridad de sus rivales, el evento ha traído a la memoria una serie de acontecimientos e historias de este deporte, cuestionado por un lado por su invocación a la violencia y los arreglos mafiosos, y, por otro, alabado en nombre de la virilidad, el arte y el coraje.

Lo que conocemos como boxeo se registra a partir de la reglamentación inglesa de fines del Siglo XIX, espectáculo de enorme convocatoria que, pese a sus férreos opositores, ha contado con cronistas y actores que la literatura ha recogido desde hace más de ciento cincuenta años, con personajes como Lord Byron, José Martí, George Bernard Shaw, Ho Chi Minh, Jean Cocteau, Scott Fitzgerald, Hemingway, Cortázar, Bukovsky o el premio Nobel de Literatura de 1911 Maurice Maeterlinck, quien, en su Elogio al boxeo, subrayaba:

La actitud atlética de la guardia, una de las más hermosas del cuerpo viril, pone lógicamente en valor todos los músculos del organismo. Ninguna partícula de fuerza que desde la cabeza a los pies pueda extraviarse. Cada uno de ellos tiene su polo u otro de los dos puños macizos, recargados de energía. ¡Y qué noble sencillez en el ataque¡ Tres golpes, ni uno más, frutos de una experiencia secular, agotan matemáticamente las mil posibilidades inútiles a que se aventuran los profanos..[1]

El boxeo se esparció por el mundo, al punto que en un breve inventario podemos observar su diversidad de nombres en la babélica esfera: feerka, en somalí; tinju, en indonesio; pugilatu, en latín; boxas, en lituano; dobozolás, en magyar; boxeoa, en euskera, boksing, en tagalo. En México, el box ha sido catalogado como orgullo nacional, por la calidad de sus representantes, por el origen humilde, sacrificio, estoicismo y las patéticas historias que han rodeado la vida de los peleadores.

En la década del treinta, apareció Kid Azteca, llamado Luis Villanueva Páramo, lo que hace sospechar que en Comala no todos eran hijos de Pedro Páramo, sino que también existían sobrinos. Sastre, aguerrido, mano de seda para el billar, fue diecisiete años monarca mexicano, aunque nunca pudo coronarse campeón del mundo. Me quedé esperando el título y la mujer, el box me dejó soltero, farfullaba con su ancha sonrisa. En la vejez, en su vivienda cercana a la Arena Coliseo de la calle Perú, mantuvo su taller de costura, y decía que no tenía cuenta en ningún banco porque lo que ganaba apenas le alcanzaba para los frijolitos. Filmó, bajo la dirección del especialista Chano Urueta, la película Guantes de oro, en la que comparte protagonismo con varios ídolos, y, entre ellos quien tuvo probablemente el mejor apellido para convertirse en boxeador: Carlos Malacara. También participó en el film Rodolfo el Chango Casanova, puncheador insigne, campeón sin corona, cima y sima del peleador y la esperanza, sin parentesco alguno con Giacomo, el libertino veneciano que se convirtió en fedatario de los gustos sexuales de nobles, plebeyas, actrices y meretrices de su época.

El Chango era distinto, llenaba arenas hasta la bandera, salía en hombros al mediodía y en brazos ajenos por las noches. Tras una trayectoria de nocauts e idolatría, que lo llevaron de Guanajuato a La Lagunilla, fue noqueado por Sixto Escobar, primera gran estrella de Puerto Rico. Periodistas afirmaron que la noche anterior al combate se vio al Chango en una cantina de Montreal completamente ebrio. Aun joven Casanova fue ingresado, como consecuencia del alcohol y la juerga, en el manicomio de La Castañeda de Mixcoac. Cuando salió, luego de un delirio de tres años, el dinero y los amigos se habían esfumado para siempre. Desde entonces era una sombra que hacía sombra con el pasado. Así lo pintaba Monsiváis:

… triunfó, se encumbró y cayó, cayó para abismarse, dejó de ser a causa de que ustedes quieran: el alcoholismo o los cuates del barrio o la impreparación. ¿De qué sirven los motivos si aquí todo sigue igual? En dado caso, lo que cuenta este terror de un mexicano pobre frente al éxito, terror que se traduce casi siempre o en su abandono trágico o en la voraz y terca usurpación, en la tiranía. El Chango fue en este sentido el anti-Don Porfirio, el hombre que no tuvo treinta años sino tres meses de poder; quien surgiendo de la nada regresó a ella, en breves instantes. Rey por un día, ilustración amarga de todas las prédicas moralizantes, Casanova es importante en nuestro precario mapa de emblemas porque significa la legalización del pesimismo, la canonización del desastre; el héroe mexicano es vulnerable, puede ser derribado, puede conocer, del lúcido esclarecedor contacto con la lona, todas las graduaciones de la impotencia. Casanova encarna hasta lo definitivo un concepto: el born loser, el nacido para perder, el coleccionista del desastre; el mexicano típico, manito, ese merodio”. [2]

Otro mexicano, Raúl el Ratón Macías, que antes de dedicarse al boxeo había sido panadero, carpintero y mecánico, contaba el privilegio que supuso para él conocer a Eva y Juan Domingo Perón, durante la realización de los Juegos Panamericanos de Buenos Aires en 1951. Ganó el título mundial en 1955 que retuvo hasta su derrota con el argelino-francés Halimi. Incursionó en el cine en películas como Nosotros los feos, y en reiteradas ocasiones mencionó que su verdadera pasión era el teatro. Más que el tinglado le apetecía el tablado, y en su carrera artística compartió amistad con Agustín Lara, a quien le inquiría por el origen de la cicatriz que el pianista tenía en el rostro, más visible que las marcas del propio Ratón. Ignoraba Macías que el jabeque que lucía Lara en su cara se lo produjo un navajazo de Estrella, una prostituta celosa y sañuda.

Aparecieron después Vicente Saldívar, que era tan sofisticado que parecía una dama con nudillos de acero, y con él, Carlos Zárate o José Pipino Cuevas, quien antes de colocarse el protector bucal exhibía en sus dientes incisivos los diamantes que se había hecho incrustar como si fuesen coronas de zirconio. Pipino era un toro loco que salía bufando a arrasar a quien encontrase en su camino. Por desgracia un día se encontró con la Cobra, Tommy Hearns, mediano con alcance y estatura de peso pesado, a quien Cuevas desafió, ignorando la altura del norteamericano: Los boxeadores son como las mujeres, cuando están en la cama, todas tienen el mismo tamaño. [3] No fue así. El largirucho pitón gringo lo destrozó en el segundo round.

Ricardo Garibay firmó una crónica en la que transcribía textualmente el lenguaje popular de Rubén Olivares. De acuerdo al testimonio de un amigo común del escritor y el púgil, faltaban calificativos para describir al Púas: “y es desatento, y es de mal humor, y es borracho, y es drogadicto, y es mujeriego, y es contentillo, y es abusivo, y es un tirano, y es guevón, y no es parejo, y es dejado, y es mugroso, y es un desmadre…”. [4]

El poeta colombiano Juan Manuel Roca, en su Diario de un viejo boxeador, no legó estos versos que sirven de colofón a esta primera entrega:

De la favela al salón de la fama,

del salón a un luminoso palacete,

del palacete al parque de las agujas,

del parque al hospicio,

mi sombra se cansó

de ser mi compañera jorobada.

Quedan en el tintero, José Ángel Nápoles, Miguel Canto, Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Maromero Páez y otros referentes de la fistiana y la tragedia.

[1] Maurice Maeterlinck; El Gran secreto: inquietudes filosóficas; Colección El árbol sagrado; Círculo Latino; Barcelona; 2006; p. 228-229

[2] Carlos Monsivais; Días de guardar; Biblioteca Era-Ensayo; México D.F; 1980, p. 280

[3] Marco A. Maldonado-Rubén A Zamora; Cosecha de Campeones; Historia del box mexicano II; 1961-1999; Clio; México; 2000; p. 59

[4] Ricardo Garibay; ¡Qué nos duran¡; 100 entrevistas, 100 personajes; Editor Grupo Azabache; Grupo Prisa; México; 1991; p. 160

El Espejo de Eugenia

El Espejo de Eugenia: Alejandra Jáidar

El interés por comunicar e informar de Alejandra Jáidar debe originarse en la epifanía de Arquímedes de Siracusa y su célebre grito ¡Eureka¡, lo descubrí.

Por Galo Mora Witt

A simple vista parecería que las artes, en su dimensión múltiple, no han sido felices compañeras de ruta de la ciencia, por ser esta, en su vasto universo, refractaria a la imaginación y enemiga de la superstición, aunque, uno de las mayores eminencias de la ciencia de México, el doctor Alberto Barajas, en aparente invocación al matemático Gauss, decía: Señores poetas y novelistas, no crean que tienen el monopolio de la imaginación. Entre todos ustedes no han inventado nunca una cosa tan fantástica como la línea recta.

En tiempos colegiales, cuando había que elegir una especialización, una clasificación de expresa marginación y desdén se elevaba como proclama: los buenos estudiantes pasarán a Físico-Matemáticas, los vagos a Sociales y Humanidades. Ese maniqueísmo, no obstante, es lejano a la realidad.

Newton, Copérnico, Galileo, Darwin, por citar a algunos de los que le abrieron los ojos al mundo, fueron seducidos por la literatura. En el Renacimiento, Leonardo Da Vinci era, por sí mismo, portador de las ciencias y las artes, símbolo del ser humano creador e inventor. Entre los contemporáneos no se puede olvidar a Arthur C. Clark, Ernesto Sábato, Isaac Asimov, entre muchos otros. Einstein, por su parte, tenía tal admiración por las artes y la literatura que cultivó grata amistad con Max Brod, el famoso amigo y albacea de Kafka. Un testimonio valida la devoción de Einstein por la literatura. En carta a George Bernard Shaw, expresó:

Usted, señor Shaw, se ha ganado la admiración y el afecto de los hombres tomando un camino imposible de seguir para muchos. No sólo ha predicado la moral a la humanidad, se ha burlado de tantas cosas que parecían intocables. Lo que usted ha hecho sólo puede hacerlo un artista…Gracias a ello ha conseguido librar a la existencia de un poco de su pesadez.

Es célebre el encuentro de Einstein con Chaplin en 1931, entrevista que ha quedado marcada por la apología y el sarcasmo. El sabio alemán le dijo: Lo que más admiro de tu arte es su universalidad. No dices una palabra y todo el mundo te entiende, a lo que el genio del séptimo arte ripostó: Tu caso es más deslumbrante: Todo el mundo te admira y nadie te entiende.

En ese mundo de números, cifras, ecuaciones, fórmulas y leyes, destacó, como partera de la Física del siglo XX, la polaca Marie Curie, única en obtener los premios Nobel de Física y Química. Cabe recordar que Chaplin y Einstein proclamaron su adhesión al socialismo, mientras Curie era comunista. Es posible que haya sido Madame Curie la que mayor influencia ejerció en la mexicana Alejandra Jáidar, a quien dedicamos este espacio.

Nacida en Veracruz el 22 de marzo de 1938, hija del descendiente libanés José Jáidar y la jalapeña Guadalupe Matalobos, ingresó a la UNAM a los diecisiete años y en 1961 fue la primera graduada en Física con una tesis de claridad meridiana: Determinación de las energías de excitación de los núcleos ligeros y los primeros intermedios a través de reacciones (d, p) y (d, alfa). Reclamó que haya sido en su titulación consignada como físico y no física, lo que presta fe de su feminismo altivo. Quizá el apellido de su madre, Matalobos, la impulsaba a enfrentarse con supremacistas varones que consideraban a la ciencia como patrimonio patriarcal.

En sus exámenes sobre Física Nuclear, consideraba que el tema, por lo tortuoso e incomprensible para los comunes, se había convertido en claustro de egoístas, de ahí que propugnara siempre la socialización de las ciencias como herramienta para abrir el conocimiento para la sociedad entera.

El interés por comunicar e informar de Alejandra debe originarse en la epifanía de Arquímedes de Siracusa y su célebre grito ¡Eureka¡, lo descubrí. Sin la socialización, los hallazgos se encierran entre iniciados, con el agravante de la infamia capitalista que guarda para sí descubrimientos con el único propósito del lucro, a costa de la candidez, ignorancia o analfabetismo de millones. Esa vocación divulgadora convirtió a Alejandra en entrevistadora, y uno de los diálogos que debería ser motivo prioritario de lectura en el país, es su encuentro con el anteriormente citado Alberto Barajas. Es encomiable aquella tertulia polémica, por el cruce de ideas, las desavenencias y acuerdos, las premisas y ripostas. Cabe un ejemplo de ese ping-pong entre una física (AJ) y un matemático (AB), cada uno con su obstinación y pasión:

AJ: ¿Qué no está usted de acuerdo con su admirado Descartes? Recuerdo las palabras rebosantes de confianza que aparecen en su Discurso del Método: “Las largas cadenas de razones, todas sencillas y fáciles, de que acostumbran los geómetras a servirse para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habrían dado ocasión para imaginarme que todas las cosas que puedan caer bajo el conocimiento de los hombres se siguen las unas a las otras de esta misma manera, y que sólo con cuidar de no recibir como verdadera ninguna que no lo sea y de guardar siempre el orden en que es preciso deducirlas unas de otras, no puede haber ninguna tan remota a la que no sea posible a la postre, llegar a ella, no tan oculta que no se la pueda descubrir”.

AB: Las palabras de Descartes, que usted me recordaba, confirman mi opinión de que hasta ahora la razón humana sólo ha demostrado su tremendo poder…, ¡haciendo geometría!

AJ: Protesto.

AB: ¿Usted es física? Bien incluya a la física.

AJ: Y la astronomía, y a la química, y a la… biología.

AB: Alejandra, no deseo discutir con usted, simplemente platicar, no quiero convencer a nadie. Soy muy poco catequizador. Usted está en su perfecto derecho de vivir en el error.

AJ: ¿Siempre se vuelve uno tan intransigente cuando envejece?

AB: Ve uno con más claridad cuando envejece. [1]

La vejez no sorprendió a Alejandra Jaidar dormida sobre un montón de laureles. En edad madura se dedicó a exaltar la tarea científica de mujeres mexicanas casi ignoradas por academias y el canon tradicional; a publicar La Ciencia desde México, convertida por el FCE en Ciencia para todos, para hacer viable la comprensión de fenómenos e innovaciones; a luchar contra la discriminación de las mujeres, al punto de salir de su laboratorio e instalarse en las sesiones de la Cámara de Diputados cuando se discutían temas que afectaban fundamentalmente a las mujeres mexicanas.

El 22 de septiembre de 1988, Alejandra cerró sus ojos para siempre en Ciudad de México. El físico Rubén Gerardo Barrera y Pérez, al rendirle homenaje, nos acercó a la naturaleza solidaria de esa mujer que exhortaba a los científicos a escribir con un nivel que permita la comprensión general, a trasvasar los resultados de la investigación a la sociedad, y a no utilizar metalenguajes de imposible accesibilidad para la mayoría:

Para ella “cultivar la ciencia en la soledad y el aislamiento de una pequeña comunidad era una acción demasiado egoísta. Una acción que en última instancia proporcionaba satisfacciones que sólo servían para cultivar la vanidad personal y alimentar la soberbia del intelecto”. Para ella: “la ciencia debía llegar a todos los sectores de la población” … [2]

No obstante la lógica resistencia de la ciencia y la academia a utilizar palabras de otros o tributos a otras, cabe aquí un fragmento del poema que Irma La Croix dedicara a Marie Curie, que bien puede cantarse a Alejandra Jáidar:

Si alguna vez se apaga

tu lámpara de fe,

y sientes un gran frío

sobre tu corazón,

si escuchas a la gente

que desmiente el amor

y en una trampa ciega

se cierra tu razón.

Dirige tu mirada

hacia una estrella azul

que ha dejado encendida

un nombre de mujer.

[1] Jáidar, Alejandra. 1992. La investigación matemática: entrevista a Alberto Barajas. Ciencias, núm. 27, julio-septiembre, pp. 3-10

[2] María de la Paz Ramos Lara; Alejandra Jáidar y su contribución a la divulgación científica; Disponible en: https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/59_4/PDF/11-Jaidar.pdf

-

Covid-19Hace 4 años

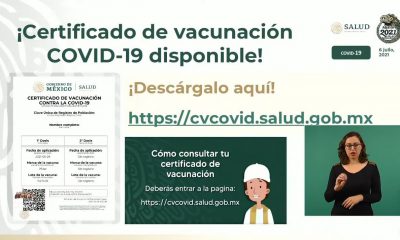

Covid-19Hace 4 añosPaso a paso para obtener el Certificado de Vacunación COVID-19

-

NoticiasHace 5 años

NoticiasHace 5 añosSolicita Rusia autorización a México para aplicar la vacuna Sputnik V

-

NoticiasHace 5 años

NoticiasHace 5 añosSputnik V muestra eficacia del 91.6% contra Covid-19: The Lancet

-

NoticiasHace 5 años

NoticiasHace 5 añosConsulta cuándo podrás vacunarte contra el Covid-19, según tu edad

-

NoticiasHace 5 años

NoticiasHace 5 añosRegistro de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores; paso a paso

-

Covid-19Hace 5 años

Covid-19Hace 5 añosNueva ubicación de kioscos para pruebas COVID en la CDMX

-

NoticiasHace 3 años

NoticiasHace 3 añosAsí se tramita el cambio de la tarjeta de pensiones por la del Banco del Bienestar en la CDMX

-

NoticiasHace 5 años

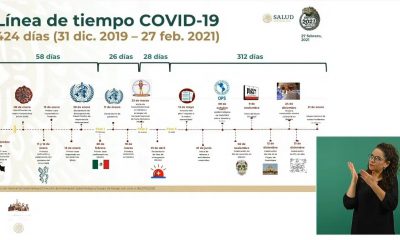

NoticiasHace 5 años‘Línea de tiempo COVID-19’; a un año del primer caso en México